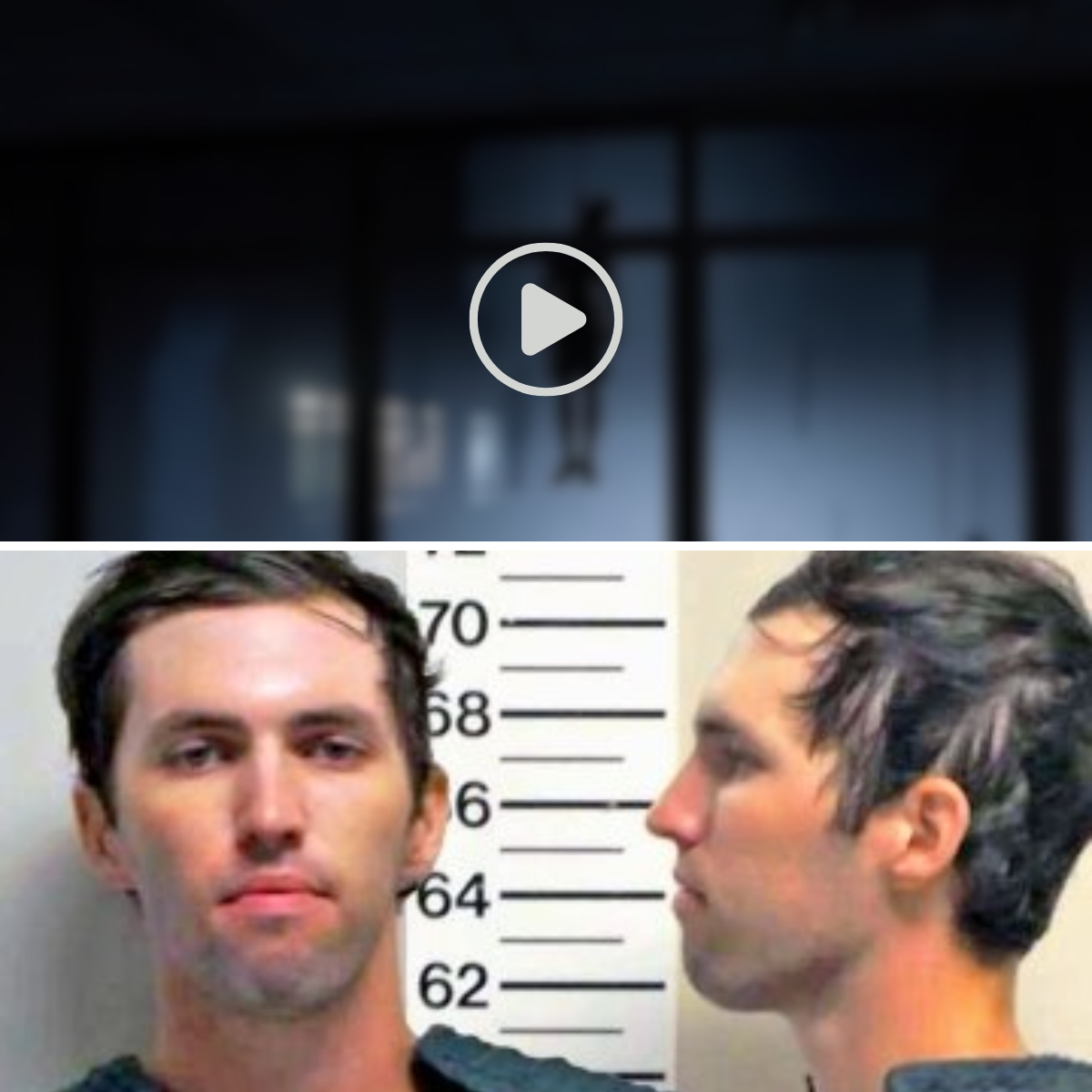

La noticia llegó en una sola línea, como si fuera una ocurrencia tardía. Tras ser arrestado, Tyler Robinson se suicidó en su celda.

Las palabras eran crudas, carentes de detalles, pero lo suficientemente pesadas como para destrozar el aire de la sala. Para un hombre cuyo nombre había brillado con tanta fuerza en los titulares apenas unos días antes, el final se sintió abrupto, irreal, casi cinematográfico en su brutalidad. La gente se desplazaba, se congelaba, volvía a desplazarse, con la mirada fija en la frase como si estuviera escrita en negrita.

Y luego vino el vídeo.

Alguien susurró que se podía encontrar en el primer comentario, y pronto el enlace pasó de mano en mano, de pantalla en pantalla. No era una grabación oficial: no era un recorte de noticias pulido, ni ángulos bien encuadrados. Era crudo, tembloroso, granulado, como si las propias paredes de la celda se hubieran visto obligadas a revelar sus secretos.

El video no duró mucho. Unos segundos, una imagen congelada, el sonido de voces apagadas de fondo. Pero esos segundos tenían más peso que horas de testimonio en el tribunal. Un hombre, solo, con las manos cruzadas contra el borde áspero de un catre. Los hombros encorvados, la cabeza gacha, una postura que parecía menos una oración que una rendición.

La gente observaba, y el silencio de aquella celda se filtraba a través de sus pantallas.

Algunos se apartaron al instante, incapaces de soportar la idea. Otros lo repitieron una y otra vez, buscando significado, señales, alguna pista en la penumbra que explicara cómo alguien podía entrar vivo en una celda y no salir jamás. Internet estaba dividido: mitad susurros de compasión, mitad acusaciones lanzadas como piedras.

Pero la verdad era más simple y triste. Tyler Robinson se había ido.

En los días siguientes, las historias se amontonaron como hojas de otoño, cada una más frágil que la anterior. Algunos lo pintaron como un villano que finalmente había llegado a su fin. Otros hablaban de un hombre destrozado mucho antes de que su nombre llegara a los titulares. Y entre esos extremos se escondían las voces más silenciosas —amigos, desconocidos, incluso críticos— que admitían, casi a regañadientes, que ver el fin de alguien en una pantalla parpadeante los había dejado conmocionados.

Los muros de la prisión, pesados y silenciosos, ya no podían hablar por él. La celda donde había exhalado su último aliento se convirtió en una habitación vacía, limpia y lista para otro ocupante. Pero el video persistía, reproduciéndose sin cesar, un fantasma en internet que se negaba a desaparecer.

Es extraño cómo funciona el duelo moderno. Antes, la noticia de una muerte corría de boca en boca, suavizada por el tono, llevada con delicadeza por quienes te amaban. Ahora se propaga en píxeles, en subtítulos, en enlaces ocultos en las secciones de comentarios. La muerte se ha convertido en algo en lo que puedes hacer clic, algo que puedes pausar y rebobinar, algo sobre lo que desconocidos pueden discutir desde la seguridad de sus teclados.

Para Tyler, no habrá juicio, ni testimonio, ni una segunda oportunidad para explicarse o defenderse. Solo esto: un titular, un video y un mundo que sigue avanzando mientras la imagen de sus últimos momentos permanece congelada en el tiempo.

Y quizás esa sea la verdadera tragedia. No solo que se haya ido, sino que su historia final no le pertenece ni a él ni a quienes lo conocieron, sino al interminable recorrido de internet, donde la gente observa, comenta, comparte y sigue adelante, mientras el silencio de esa celda aún espera, resonando mucho después de que la pantalla se apague.